Photo by Polina Rytova on Unsplash

Nachhaltige Ernährung – Teil 2

Essen anbauen klingt wie die natürlichste Sache der Welt. In der Form, wie das die aktuelle Landwirtschaft macht, wird es aber nicht ewig so bleiben, denn 75% (Stand 2018, Quelle: https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2018/04/75-prozent-der-weltweiten-landflaechen-sind-degradiert, April 2018) der Landfläche weltweit sind bereits degradiert.

Degradation

Degradation bedeutet, dass der Boden nicht mehr so seine Funktionen erfüllen kann, wie er es im ursprünglichen Zustand getan hat. Das Ökosystem ist gestört, was bis zur völligen Unbrauchbarkeit führen kann.

Die Ursachen sind vielfältig. Am Anfang steht meist die Vernichtung der ursprünglichen Vegetation z.B. durch Entwaldung (Abholzen, Roden) oder Überweidung. Dazu kommt eine Misswirtschaft in der Nutzung z.B. durch Anbau von Monokulturen, falscher Düngung, Verschmutzung durch Industrie- oder städtische Abfälle, Verdichtung oder Abtragung von Böden.

Als Überblick und ganz gelungene Zusammenfassung der Komplexität des Themas empfehle ich euch dieses Video des Umweltbundesamtes. Es zeigt einerseits, warum es wichtig ist, ökologischer zu werden. Andererseits enthält es auch die Sicht einer global wachsenden Gesellschaft, die ernährt werden muss.

An dieser Stelle geht es noch tiefer ins Thema Bodendegradation. Wer Lust hat, kann ja mitmachen und die Reiter ausklappen.

Nun geht es tiefer ins Thema Monokulturen, weil ich das etwas genauer verstehen möchte. Eine Frage jagt die nächste 😉

Was kann ich denn nun tun?

- Pflanzen in deiner Umgebung pflegen.

Nachhaltig gärtnern! Oder bist du nicht der Gärtner-Typ? Dann gern auch mal einen Baum vor deiner Tür gießen – die Hitze macht nicht nur uns Menschen zu schaffen!

- Zurück zu den Lebensmitteln

Da in der Regel nicht drauf steht, ob ein Lebensmittel aus Zutaten aus Monokulturen besteht und wie sehr die Produktion zur Degradation beiträgt, steht man erstmal ratlos da. Wir brauchen also eine Markierung, die uns zeigt, dass hier etwas für Nachhaltigkeit getan wird. Ja, jetzt hole ich sie heraus, die Bio-Siegel. Leider bilden sie oft einen großen Dschungel und keiner weiß so richtig, was dahinter steckt. Ich bin immer für einfach zu merkende Dinge. Man muss wissen: Bio ist ein geschützter Begriff, der Standards erfordert, die auch regelmäßig kontrolliert werden. Man kann wissen, dass verschiedene Bio-Siegel unterschiedlich starke selbst auferlegte Standards widerspiegeln. Verbesserungspotential gibt es überall.

Das EU-Biosiegel ist wirklich ein Minimum und sehr ausbaufähig. Andere wie Demeter, Bioland oder Naturland sind da mit weitaus strafferen Regeln versehen, wenn diese auch manchmal veraltet sind, also nicht den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen.

Reflektiert man genauer, sollte man “Bio” aus Umweltgesichtspunkten gegen das Thema Transport abwägen. Bio-Kiwis aus Neuseeland sind eventuell nicht besser für die Umwelt als konventionell angebaute Kiwis aus Italien. Gleiches gilt für die vielen Energiekosten von Frostware. Hier kommen wir zur Frage der Saisonalität. Bio-Qualität aus der Nähe gibt es eben nur, wenn Saison ist.

Saisonal vom regionalen Bio-Hof ist vermutlich der Optimalfall.

Es gibt da zum Beispiel Kisten, die man sich liefern lassen kann – fertig oder selbst zusammengestellt. Da könnt ihr z.B. diese Seite nutzen: https://www.oekokiste.de/

Auch bei der Zusammenstellung der Kisten sollte man die Transportwege im Blick behalten, weil das nicht automatisch passiert.

Aber auch im Supermarkt und Discounter Bio-Produkte zu kaufen, unterstützt den Aufbruch in eine nachhaltigere Landwirtschaft. In den letzten Jahren konnte ich gut beobachten, wie plötzlich wirklich viele Lebensmittel in Bio-Qualität erhältlich waren. Es gibt längst beständige Kooperationen zwischen Lebensmittelhandel und Anbauverbänden (Natur-/Bioland, Demeter usw.). Manchmal ist dadurch die Nachfrage (z.B. von Milch) aber wieder so groß, dass Lebensmittel importiert werden müssen.

Also, Augen auf beim Einkauf und schrittweise umstellen. Vielleicht geht es euch wie mir und ihr findet Vieles auch geschmacklich viel besser.

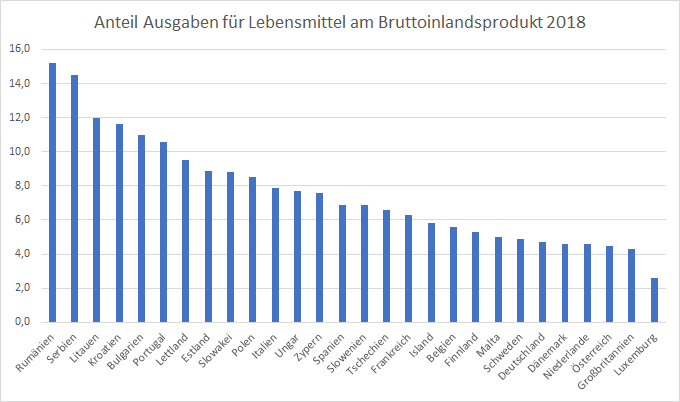

Jetzt muss man an der Stelle auch über den höheren Preis diskutieren. Sicher, Geld spielt eine Rolle, gerade, wenn man wenig hat. Doch die Rechnung nur über den Preis aufzuziehen ist eben auch zu kurz gedacht. Unbrauchbare Böden, verschmutztes Trinkwasser, CO2-Fußabdruck, Verlust der Biodiversität sind ja auch Kosten, die leider meist erst sichtbar werden, wenn dem entgegengewirkt werden muss. Zudem geben Deutsche im Vergleich zu anderen Ländern eher wenig für Lebensmittel aus betrachtet man das Verhältnis von Konsumausgaben für Lebensmittel zum Bruttoinlandsprodukt.

(Quelle: Grafik erstellt aus Daten der folgenden EU-Website: https://ec.europa.eu/eurostat/de/data/browse-statistics-by-theme)

Wie weit ist Deutschland denn mit dem Ökolandbau und was sind die Ziele?

Für Freunde der Kennzahlen hier die Öko-Kennzahlen 2020 des BÖLW (Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft):

- Stand heute wirtschaften über 12 % aller deutschen Landwirtschaftsbetriebe ökologisch

- 2019 wurden davon 62,6 % nach den besonders hohen Standards der Verbände bewirtschaftet

- Mehr Artenvielfalt: im Vergleich zu konventionell bewirtschafteten Flächen gibt es durchschnittlich 94 % mehr Wildkrautarten am Feldrand und über 300 % mehr im Feldinneren

- fairere Löhne: das durchschnittliche Einkommen jeder Arbeitskraft in einem Biobetrieb ist höher als das durchschnittliche deutsche Einkommen

Das Ziel ist, bis 2030 eine Netto-Degradation von Null zu haben.

Weiterführende Links:

Degradation rückgängig machen

Alte Wurzeln nutzen, Landdegradierung ohne große Kosten rückgängig machen, Wasserversorgung und Ernährung sichern – der Erfinder dieser FMNR-Methode Tony Rinaudo hat den Right Livelihood Award (RLA, „Preis für gerechte, angemessene Lebensgrundlagen“ oder alternativer Nobelpreis genannt) bekommen.

Den Boden wieder fruchtbar machen

Wenn sich einer findet, der es macht und der dranbleibt, können Wunder passieren (Englisch)

Umgang mit Bodendegradation in Deutschland

Hier die Ausarbeitung „Handlungsempfehlungen zur Implementierung des SDG-Ziels 15.3 und Entwicklung eines bodenbezogenen Indikators“. Sie umfasst auch Themen wie Klassifizierung von Böden, Kennzahlenentwicklung und -Monitoring:

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Forschungsdatenbank/fkz_3715_71_202_land_degradation_neutral_world.pdf

Bio-Siegel

Wer sich dem Thema Bio-Siegel genauer zuwenden möchte, der kann hier mal hereinschauen. Auch wenn man sich das vielleicht nicht merken kann oder die Auswahl in seinem Supermarkt der Wahl vielleicht nicht hat, lohnt es sich in ein paar Details hereinzulesen um ein Gefühl zu bekommen, um welche Themen es da genau geht und was das ein oder andere Bio-Siegel wertvoll macht.

Schöne Übersichten

https://de.wikipedia.org/wiki/Bio-Siegel

https://www.wwf.ch/de/lebensmittel-label-ratgeber?page=1

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Vergleich_Guetesiegel_Fleisch.pdf

https://www.bund.net/massentierhaltung/haltungskennzeichnung/bio-siegel/

Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCne_Revolution

Modelle für die Landwirtschaft: Misch- kontra Monokultur

Mischkulturen: Diese Kräuter und Gemüsesorten vertragen sich gut – Utopia.de